物事集 令和七年十月版

『金融緩和の罠』 読む 「令和七年十月二十三日 (2025/10/23)」

これまで、何となく感じていた幾つかの疑問:

▲“量的緩和”とやらが、果たして、“日本経済”の伸長に有効だったのか?

▲“日本政府”が(も)、どばどば刷りまくったお金(/国債)は、何処へ行ったのか?

▲“金融/株価”は、“経済”の“指標”になり得るか?

偶々買った、この↓書籍に、そういった疑問に対する答えがあった!

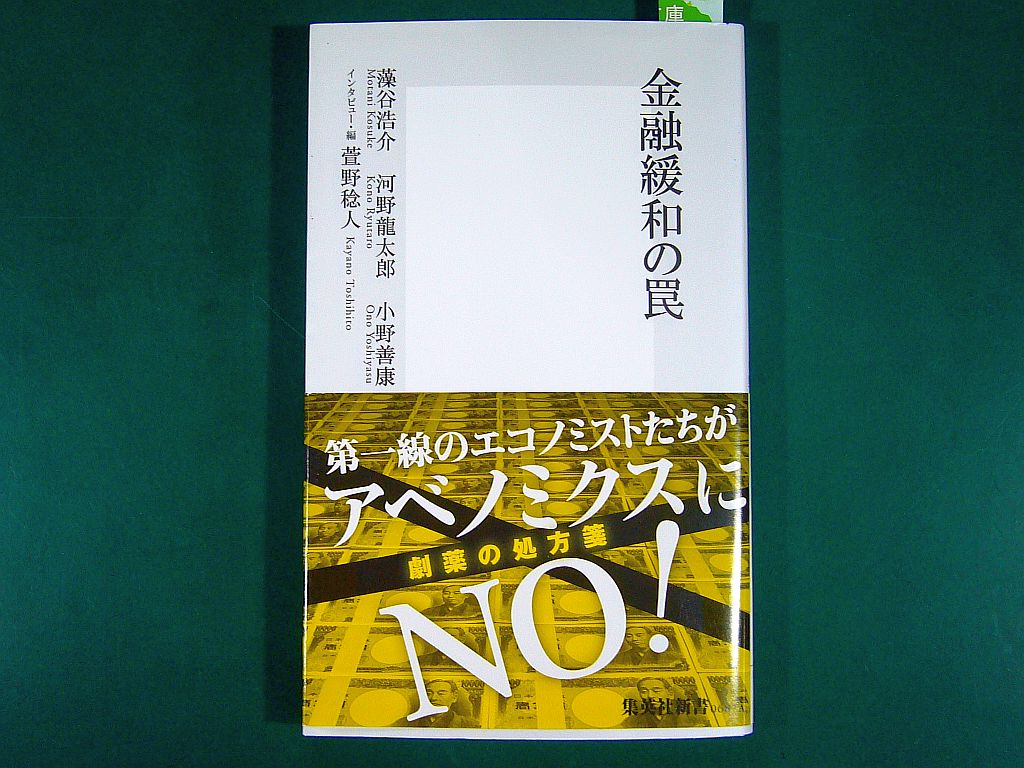

『金融緩和の罠』 藻谷 浩介、河野 龍太郎、小野 善康、(編)茅野 稔人著 2013年5月 2刷 集英社新書 ¥760+税 (購入:¥110税込み)(←写真1)

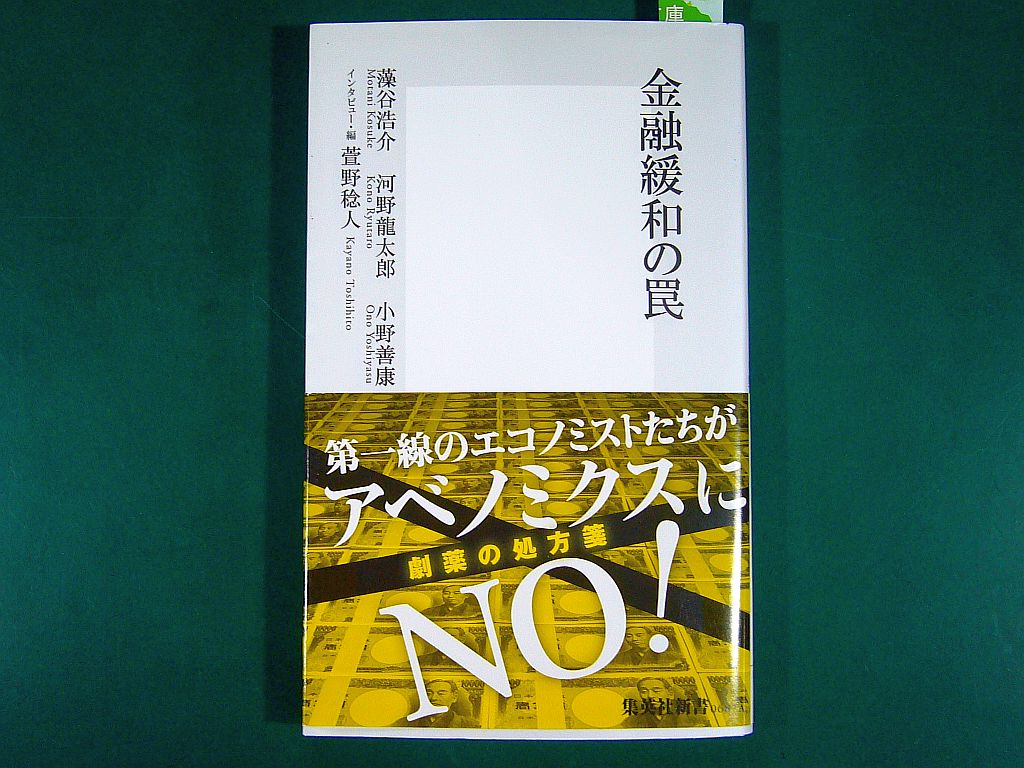

以下の項目は、←写真2を参照。

「経済刺激策」として、“ゼロ金利”策や“量的緩和”策で、市場に多量のお金を播けば、消費が増えて、生産活動も活発になり、“経済も活性化する筈だ!”と言うことらしかったが、丁寧に数字を拾って調べてみたら、そんなに“消費”は増えていないし、“設備投資”の増加も局所的で、“デフレ脱却”には、左程効果が無かったと言う。

起きたのは、政府(自民・公明)・銀行(金融)・高齢富裕層(投資家)のトライアングルの中で、お金がぐるぐる廻っていたことだけ。

個人の所得増や消費増、そして生産増、所謂“経済活動”の方には、殆ど廻っていなかったのが実態らしい。

勿論、現在でもそうらしいが!

...そうしたお金は、“高齢富裕層の預貯金”や“投機マネー”などを増やしただけで、実際の“経済成長”には、殆ど寄与していなかった!ってことのようだ。

(...確かめてはいないが、ここ数年の“税収増”現象は、主に、高齢富裕層からの分が大きいのでは?)

...“投機マネー”は、世界的にも増大傾向だそうで、日本の株価(日経先物/平均)なども、それらの動きに翻弄されているという。

つまり、肥大化し過ぎて、もう(経済活動からは)半分独り歩き状態ではないか?

(...“マネー”にとって、経済の良し悪しなどは、単なるネタにしかならない?つまり、“株価”が騰かれば、“経済”が良くなった!と見るのは、今では、大いなる勘違い?!)